Jacques Duphly est né à Rouen en 1715. Il s'installe à Paris en 1742, et y vivra jusqu'à la fin de ses jours, en 1789 (à la veille de la Révolution). Professeur de clavecin et artiste indépendant, il fréquente les salons parisiens où il acquiert une grande réputation. Il publiera quatre livres de pièces de clavecin. Le premier, paru en 1744, nous intéresse particulièrement puisque sa deuxième suite comporte une pièce intitulée "La Larare". Bien que l'orthographe diffère de celle de Larrard ou Larralde, on peut se poser la question d'une référence à une membre de la famille, car à cette époque la façon d'écrire le français n'était pas normalisée comme aujourd'hui (par exemple, Rameau écrit dans un de ses textes, à propos de son instrument de prédilection, le "Clavessin"). Et il ne semble pas que le nom de Larare ait été porté à cette époque en France, pas plus qu'aujourd'hui.

Simon Simon est né aux Vaux-de-Cernay (aujourd'hui dans les Yvelines) en 1734. A l'âge de 13 ans, il est remarqué par la Marquise de la Mésangère, qui le fait venir chez elle et lui enseigne (et lui fait enseigner) le clavecin et la composition. Plus tard, le roi lui attribue la charge de maître de clavecin des Enfants de France, et lui donne le brevet de maître de clavecin de la reine Marie Leszczynska, son épouse. Il sera donc, à une époque de sa vie, le claveciniste particulier de la Reine. Comme compositeur, il produira trois livres de pièces de clavecin. Le premier, publié en 1761, comporte une IV° suite dont la troisième pièce s'intitule "La L'arrard". Ici, l'orthographe se rapproche de celle de notre patronyme, avec cependant une apostrophe qui pose question. Là encore, ce nom avec cette orthographe ne semble pas avoir été porté, mais autant Larare peut être considéré comme une simplification de Larrard, autant L'arrard cache une intention.

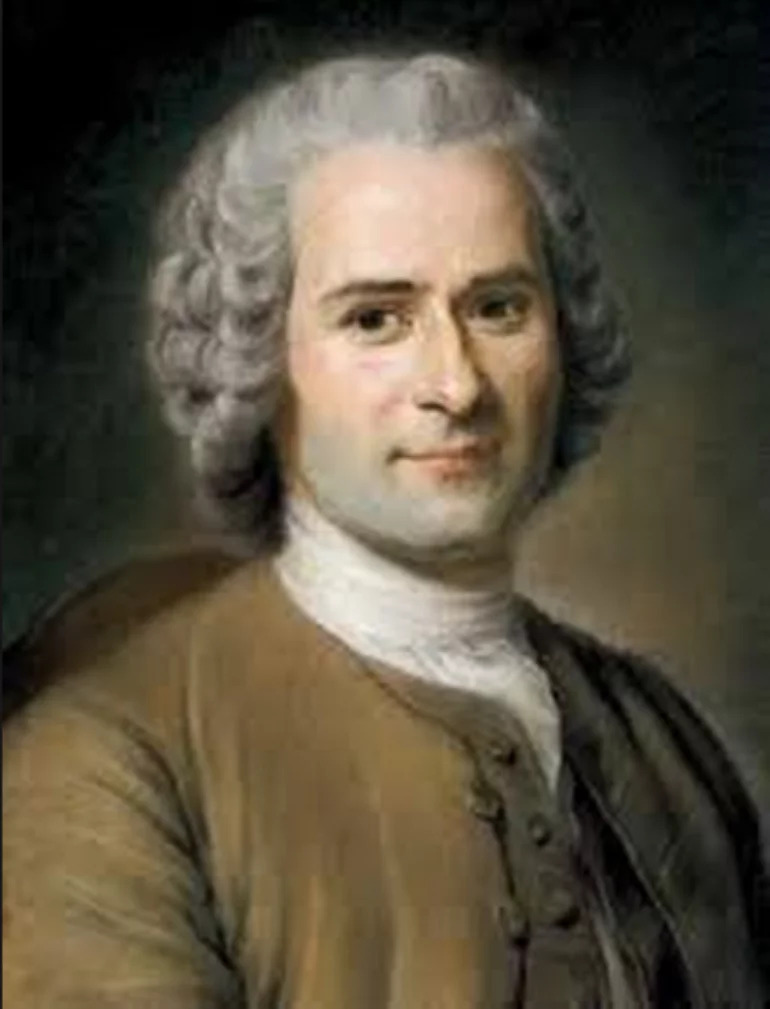

Marie Leszczynska naît en 1703. Elle devient Reine de France en 1725. Grande amatrice de musique et de peinture (elle peint elle-même des aquarelles), elle est la véritable mécène de la culture à la cour. Elle meurt en 1768.

Alexandre (de) Larrard fils (cité par Patrice dans son premier et onzième opus) naît en 1699. Il connaît une ascension sociale importante, puisque, d'abord avocat à Bordeaux, il s'installe à Paris en 1725. En 1728, devient « Gentillhomme Ordinaire de la Vènerie du Roi ». Il épouse en 1737 Marie-Anne Martin, fille de Pierre Martin, apothicaire de la Reine, et elle-même femme de chambre de la même Reine. L'importance de ce dernier titre peut s'évaluer en examinant la liste des témoins de leur mariage, qui ne comprend pas moins que la Reine, deux princes de sang dont le prince de Condé, le contrôleur général des finances du royaume et un secrétaire du Roi. En 1743, Alexandre achète une charge de Secrétaire du Roi en la Grande Chancellerie, charge dite « anoblissante », ce qui voulait dire que celui qui la détenait était automatiquement anobli. En 1756, il acquiert le marquisat de Puyguilhem en Périgord et la baronnie de Saint-Barthelemy en Agenais, ce qui l'intronise un peu plus dans l'Aristocratie.